Hochschularbeit: Veranstaltungen mit JCF und DECHEMA

Im Herbst hat der VAA seine Hochschularbeit für das Jahr 2024 mit mehreren Veranstaltungen abgeschlossen: Am 14. November hat VAA-Jurist Christian Lange (im Bild) einen Vortrag an der Ruhr-Universität Bochum gehalten. Knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich über den Berufseinstieg in der chemisch-pharmazeutischen Industrie informiert. Auch der Karriereexperte der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) Dr. Hans-Georg Weinig war vor Ort. Im Praxisteil hat Dr. Stefan Herrmann von der VAA-Werksgruppe Bayer Nordrhein über seinen Werdegang berichtet und Tipps zum Bewerbungsverfahren gegeben. VAA-Juristin Catharina Einbacher war Ende September und Ende Oktober ebenfalls an Universitäten unterwegs: Bei den gemeinsam mit den JungenChemieForen (JCF) der GDCh organisierten Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen in Göttingen und Münster waren die Themen bunt gemischt. Die wichtigsten Fragen lauteten: Wie bekomme ich heraus, welcher genaue Arbeitsinhalt hinter den Jobtiteln steht? Welche persönlichen Fähigkeiten werden dafür gebraucht? Einbacher erläuterte unter anderem, welche Funktion zu bestimmten Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber passt. Den Hochschulzyklus 2024 beendet hat im November VAA-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Schmidt. Der Vorsitzende der VAA-Werksgruppe BASF Ludwigshafen hat zusammen mit dem JCF Kaiserslautern eine Hochschulveranstaltung durchgeführt. Neben Präsenzveranstaltungen war der VAA auch online aktiv: Mitte November hat VAA-Juristin Pauline Rust auf einem Webseminar der DECHEMA zum Berufseinstieg in der Branche referiert. Zugeschaltet waren rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

VAA im Austausch mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst

Auf der Feierstunde zum 149. Geburtstag von Konrad Adenauer auf dem Petersberg in Königswinter hat sich der VAA-Geschäftsführer Kommunikation Klaus Bernhard Hofmann (im Bild rechts) mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst ausgetauscht. Thema war die aktuelle politische Lage im Vorfeld der Bundestagswahl, die Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz in seiner Festrede als „echte Richtungsentscheidung“ bezeichnete. Erst in zehn oder 20 Jahren werde man im Rückblick vollständig verstehen, wie tiefgreifend der heutige Wandel und die Veränderung in der Welt gewesen seien. Die regelgeleitete Ordnung von 1990 sei spätestens mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine förmlich aus den Angeln gehoben worden. Der Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar 2025 bringe neue Unwägbarkeiten. Europa, nicht nur Deutschland, müsse vor allem sicherheitspolitisch endlich erwachsen werden.

IAB-Studie zur Anwerbung von Fachkräften im Ausland

Für die Fachkräftesicherung ist die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland von wachsender Bedeutung. Dennoch haben im letzten Jahr 36 Prozent der Betriebe in Deutschland, die Fachkräfte benötigen, die Auslandsrekrutierung nicht genutzt. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die Betriebe begründen den Verzicht vor allem mit Schwierigkeiten bei der Einschätzung der Qualifikation und mit rechtlichen Hürden.

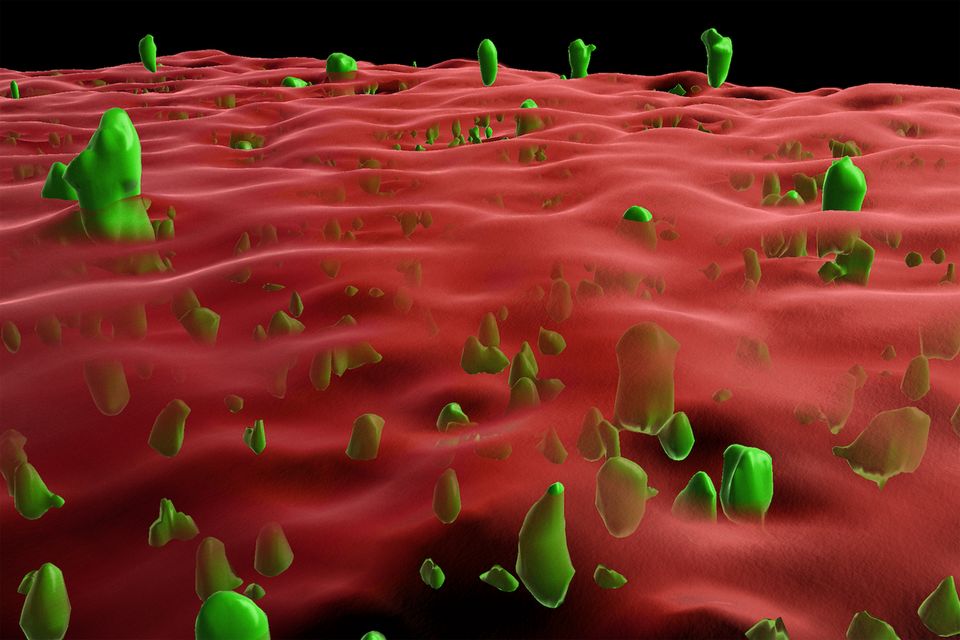

Drahtlose Antennen für optische Zellüberwachung

Wer verstehen will, wie Zellen miteinander kommunizieren, kann elektrische Signale in biologischen Systemen überwachen. Allerdings verwenden Biosensoren häufig Drähte, um jede Elektrode des Geräts mit ihrem jeweiligen Verstärker zu verbinden. Da nur eine begrenzte Anzahl von Drähten angeschlossen werden kann, ist die Zahl der Aufzeichnungsstellen begrenzt. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) wurde eine Sensortechnik entwickelt, bei der keine Kabel benötigt werden. Stattdessen nutzen winzige, drahtlose Antennen Licht zur Erkennung elektrischer Signale, die zwischen Zellen ausgetauscht werden. Die Studie ist im Journal Science Advances erschienen.

IW untersucht Transformation in EU, USA und Deutschland

Im internationalen Standortvergleich gehört Deutschland zu den führenden Ländern. Doch die Positionierung für eine erfolgreiche Transformation ist dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge in Gefahr. Denn die Herausforderungen Demografie, Digitalisierung, Dekarbonisierung und Deglobalisierung betreffen klassische Industrieländer in besonderem Maße. In einer Studie hat das IW die Transformationsstrategien in Deutschland mit der EU und den USA verglichen. Demnach stecke Deutschland in einer Investitions- und Wachstumskrise. Hohe Energie- und Arbeitskosten, eine hohe Steuerbelastung, Bürokratie sowie ein Mangel an Arbeitskräften behindern Neuinvestitionen, die verstärkt im Ausland stattfinden. Dadurch drohe eine Verlagerung der Wertschöpfung. Um den erforderlichen Strukturwandel zur Bewältigung des Umstiegs auf eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen, müssen zusätzliche Anreize und bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Erforderlich seien unter anderem höhere staatliche Investitionen in Bildung und Infrastruktur.

Kooperation statt Kollision in der Genregulation

Für alle lebenswichtigen Prozesse im Körper ist das Zusammenspiel der Gene die Grundlage. Fehler können zu Erkrankungen führen. Eine Studie in Nature Genetics liefert einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Genregulation. Das Forschungsteam der Universität Jena, der TU Darmstadt und der State University of New York at Albany zeigt, wie sogenannte konvergente Promotoren als mächtige Regulatoren im menschlichen Genom wirken. Anstatt sich gegenseitig zu behindern, steuern die Promotorpaare eine eine koordinierte Genexpression.

CHEMonitor-Befragung zu KI und Demografie

Als führendes Trendbarometer liefert der CHEMonitor seit 2007 wertvolle Einblicke in die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie, die im CHEManager veröffentlicht werden. Anfang 2025 startet der CHEMonitor in eine neue Runde. Der CHEManager und die Strategieberatung Santiago Advisors laden die Mitglieder des VAA ein, Teil des CHEMonitor-Panels zu werden. Dem Panel gehören Topentscheider der Chemie- und Pharmabranche aus Großkonzernen sowie mittelständischen Unternehmen an. Sie werden zweimal pro Jahr online befragt. Panelmitglieder erhalten einen ausführlichen Ergebnisbericht und Zugriff auf ein individuelles Dashboard, das die Ergebnisse des eigenen Unternehmens mit den übrigen Rückmeldungen vergleicht. Die aktuelle Befragung endet am 7. März 2025 und befasst sich mit den Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz und des demografischen Wandels auf die Transformation der Branche. Weitere Informationen gibt es unter chemonitor.com.

Membranverankerung gegen Proteinverklumpung

Zu den charakteristischen Merkmalen verschiedener neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson oder Prionenerkrankungen gehören Proteinverklumpungen. Letztere sind tödlich verlaufende degenerative Hirnerkrankungen wie beispielsweise Creutzfeldt-Jakob, die durch die Umwandlung des zellulären Prionproteins von seiner gesunden Faltung in eine verklumpte Formverursacht werden. Ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum (RUB) hat mithilfe neuer In-vitro- und Zellkulturmodelle gezeigt, dass ein Lipidanker an der Außenseite der Nervenzellen die Verklumpung des Proteins verhindert. „Das Verständnis der Mechanismen, die zur Umwandlung der ursprünglich gefalteten Proteine in pathogene Formen führen, ist für die Entwicklung therapeutischer Strategien von entscheidender Bedeutung“, erklärt der Leiter der Arbeitsgruppe aus der RUB-Abteilung Biochemie Neurodegenerativer Erkrankungen Prof. Jörg Tatzelt. Die Forschungsergebnisse sind in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschienen.

Neues aus den Werksgruppen

Seit Januar 2025 ist Jannik Gilmer Vorsitzender der VAA-Werksgruppe Allessachemie in Frankfurt am Main. Auch die Werksgruppe Chemiepark Trostberg hat mit Dr. Sven Hartmann einen neuen Vorsitzenden gewählt. Neue Vorsitzende in der Werksgruppe Evonik Darmstadt ist Dr. Maria Stimeier.

Haben sich Ihre persönlichen Mitgliedsdaten verändert? Haben Sie Ihren Arbeitgeber und damit auch Ihre Werks- oder Landesgruppe gewechselt? Vergessen Sie bitte nicht, Änderungen rechtzeitig an verwaltung@vaa.de mitzuteilen. Des Weiteren werden im Zusammenhang mit dem neuen VAA-Markenauftritt alle Infomaterialien überarbeitet – zu finden auf der Mitgliederplattform MeinVAA im Bereich „Service“ unter „Publikationen“ im Menüpunkt „Verbandsarbeit“. Im Pressebereich der Website gibt es außerdem die neue Imagebroschüre und den Imageflyer auf Deutsch und Englisch zum Download.

Personalia aus der Chemie: Wechsel bei Vorsitz und Zusammensetzung im Vorstand der DECHEMA

Seit 2025 ist Wolfram Stichert von der BASF-Tochtergesellschaft hte (high throughput experimentation company) Vorsitzender des DECHEMA-Vorstands. Prof. Thomas Hirth vom Karlsruher Institut für Technologie ist neuer Schatzmeister. Prof. Sonja Berensmeier von der Technischen Universität München, Ralph Kleinschmidt von Thyssenkrupp Uhde, André Overmeyer von Merck, Andrea Traube von KyooBe Tech, Andreas Widl von Samson wurden von der Mitgliederversammlung Ende November 2024 einstimmig neu ins Gremium gewählt und verstärken ab Januar 2025 den Vorstand der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie. Wiedergewählt wurde Prof. Maximilian Fleischer von Siemens Energy Global. Die Vorstandsmitglieder werden jeweils für drei Jahre gewählt und repräsentieren in den Gruppen „Apparate- und Anlagenbau“, „Wissenschaft“ sowie „Chemische Industrie/Biotechnologie“ die wichtigsten Bereiche der DECHEMA. Zur Erinnerung: Ende 2022 haben die DECHEMA und der VAA ihre Zusammenarbeit weiter ausgebaut. Mit einer Kombimitgliedschaft können alle DECHEMA-Mitglieder, die noch nicht VAA-Mitglied sind, in den VAA eintreten. Für sie gilt drei Jahre lang der halbe Mitgliedsbeitrag.

Diskussion um Krankenstand: Böckler sieht Strukturproblem

In Deutschland befindet sich der Krankenstand auf einem Hoch. In der öffentlichen Diskussion wird häufig die Ausnutzung der Regelungen zur Lohnfortzahlung durch Beschäftigte als Hauptgrund für die Situation angegeben. Nach einer Analyse der Hans-Böckler-Stiftung ist diese These jedoch nicht plausibel. So schwanken die Krankenstände über die Jahre, ohne dass sich an den gesetzlichen Regelungen etwas geändert hat. Auch dürften Kürzungen bei der Lohnfortzahlung das Präsentismusproblem verschärfen, indem Beschäftigte krank zur Arbeit gehen – mit den damit verbundenen Ansteckungs-, Fehler- und Rückfallgefahren. Stattdessen empfehlen die Böckler-Sozialexperten, für bessere Arbeitsbedingungen und betriebliche Prävention zu sorgen, um strukturelle Ursachen anzugehen. Vorschläge wie die Kürzung der Lohnfortzahlung oder die Einführung von Karenztagen zielten dagegen an den wissenschaftlichen Befunden vorbei.

Wirkstoffe genetisch in Bakterien produzieren

Im Gegensatz zu Menschen verfügen Bakterien über die Fähigkeit, genetisches Material untereinander auszutauschen. Ein Beispiel mit weitreichenden Folgen ist die Übertragung von Antibiotika-Resistenzgenen zwischen bakteriellen Erregern. Ein Forschungsteam des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung hat sich dieses Prinzip zunutze gemacht, um genetische Baupläne für neue bioaktive Naturstoffe aus Bakterien zu vervielfältigen und zu isolieren. Die Methode ermöglicht es, die in den Genclustern codierten Naturstoffe entweder direkt im Wirtsbakterium zu produzieren oder sie in besser geeignete mikrobielle Produktionsstämme zu übertragen, um dort die neuen Moleküle herzustellen. Die Studienergebnisse sind in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht worden.

Quantenphysik mit Quantensimulatoren erklären

In der Quantenphysik lassen sich nicht alle Quantenobjekte einfach untersuchen. Bei manchen sind direkte Experimente unmöglich. Stattdessen können Quantensimulatoren verwendet werden. Dabei wird ein Quantensystem untersucht, um etwas über ein anderes System zu lernen, das physikalisch anders aussieht, aber den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt. An der Universität Innsbruck und der TU Wien wurde eine Methode entwickelt, mit der man aus dem Experiment ablesen kann, welche Theorie das Verhalten des Quantensystems effektiv beschreibt. So lässt sich direkt überprüfen, ob der Quantensimulator das tut, was man simulieren möchte. Dadurch sollen quantitative Aussagen über Quantensysteme möglich werden, die man nicht direkt untersuchen kann. Erschienen ist die Studie in Journal Physical Review Research.

Extremwetter als Katalysator für Krankheiten

In den letzten Jahren hat die Forschung zu den gesundheitlichen Klimaauswirkungen stark zugenommen. Da der Klimawandel extreme Wetterereignisse (EWEs) verstärkt, können sich auch nicht übertragbare Krankheiten (NCDs) verschlimmern. In der Zeitschrift Review of Economics hat das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) die Auswirkungen von EWEs auf NCDs untersucht. So werden Hitzewellen mit einer erhöhten Sterblichkeit durch Schlaganfall, ischämische Herzkrankheiten und Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht. Waldbrände könnten Atemwegserkrankungen verschlimmern und zu psychischen Problemen beitragen. Auch wiederkehrende Überschwemmungen weisen auf langfristige psychologische Auswirkungen hin.